2025年1月に就任したドナルド・トランプ大統領(第47代)は、第2次政権の閣僚人事において忠実な支持者や実業界の有力者らを起用しました。

新政権は「アメリカ第一主義」の掲げる政策を推進するため、外交・安全保障から経済・内政に至るまで強硬な路線を示す人物が多数登用されています。

副大統領にJ・D・ヴァンス上院議員を指名したほか、マーコ・ルビオ元上院議員を国務長官に起用しています。

関税に関連する中心人物として目されているピーター・ナヴァロやスティーブ・ミランといった論客も主要ポストに据えられました。

本記事では、2025年4月時点で判明している第2次トランプ政権の閣僚および主要メンバーについて、その経歴と主張・政策の特徴を人物ごとにまとめます。

Contents

- 1 副大統領:J・D・ヴァンス

- 2 国務長官:マルコ・ルビオ

- 3 財務長官:スコット・ベッセント

- 4 商務長官:ハワード・ルトニック

- 5 大統領補佐官(通商・製造政策担当):ピーター・ナヴァロ

- 6 大統領経済諮問委員会(CEA)委員長:スティーブン・ミラン

- 7 国防長官:ピート・ヘグセス

- 8 司法長官:パム・ボンディ

- 9 内務長官:ダグ・バージャム

- 10 農務長官 ブルック・ロリンズ

- 11 労働長官:ロリ・チャベス=デレマー

- 12 保健福祉長官:ロバート・F・ケネディ・ジュニア

- 13 住宅都市開発長官:スコット・ターナー

- 14 運輸長官:ショーン・ダフィー

- 15 エネルギー長官:クリス・ライト

- 16 教育長官:リンダ・マクマホン

- 17 退役軍人長官:ダグ・コリンズ

- 18 国土安全保障長官:クリスティ・ノーム

- 19 ホワイトハウス首席補佐官:スージー・ワイルズ

- 20 国家情報長官(DNI) トゥルシー・ギャバード

副大統領:J・D・ヴァンス

経歴

J・D・ヴァンスはオハイオ州選出の上院議員(在任2023–2025)であり、ベストセラー回想録『ヒルビリー・エレジー』の著者としても知られます。元海兵隊員でもあり、地方出身の貧困層の声を代弁する保守派論客として頭角を現しました。

主張・政策

ヴァンス副大統領は熱烈なポピュリストで、「アメリカの工場地帯の再生」や反エリート姿勢を前面に出しています。移民問題では南部国境の「危機的状況」を訴え、国境の壁建設や大規模な不法移民の送還を支持しています。また、連邦政府機構の大規模刷新を唱え、「行政機構の官僚を一掃し自分たちの人材に置き換える」とまで主張しており、いわゆる「沼の排水(Drain the Swamp)」を強硬に推進する立場です。外交面でもウクライナ支援に懐疑的で、トランプ大統領と歩調を合わせ「アメリカの国益第一」の姿勢を取っています。

国務長官:マルコ・ルビオ

経歴

マルコ・ルビオはフロリダ州選出の元上院議員(在任2011–2025)で、2016年共和党予備選では大統領候補の一人として争った経歴があります。上院では情報委員会や小企業委員会の委員長を歴任し、対中強硬論や保守的な外交政策で知られる共和党の有力政治家です。

主張・政策

ルビオ国務長官は伝統的な共和党の外交スタンスとトランプ流の「アメリカ第一主義」を融合させた外交方針を掲げています。対中政策では、中国の経済的・軍事的台頭を抑制する強硬策を支持し、台湾やインド太平洋地域の同盟国との連携強化を訴えてきました。また、イスラエル寄りの中東政策を支持し、国務長官として在イスラエル米大使に親イスラエル派の人物を起用する動きを後押ししています。一方で、トランプ大統領の外交方針に忠実に従い、パリ協定離脱や国連への批判的姿勢など前政権の路線を継承する姿勢です。ルビオ自身はヒスパニック系アメリカ人であり、同職への就任は史上初のラテン系国務長官となりました。

財務長官:スコット・ベッセント

経歴

スコット・ベッセント(日本の一部報道で「ジョン・ベッセント」とも表記)はヘッジファンド運用者であり、世界的な投資会社キー・スクエア・グループの創業者です。かつて大富豪ジョージ・ソロスのファンドで最高投資責任者を務めた経歴も持ち、ウォール街で成功した投資家として知られます。また、同氏はトランプ陣営の経済顧問を務め、2024年の選挙ではトランプ候補に資金面でも貢献したとされています。

主張・政策

ベッセント財務長官はトランプ大統領の経済政策に強く賛同する立場です。彼は「アメリカ第一」の経済アジェンダを支持しており、高関税政策や対中強硬策、そして大幅な歳出削減と減税を組み合わせた経済運営を推進するとみられています。財務長官として、関税収入を管理する新機関の設立や米国債務管理の見直しといった、政権公約の実行を主導する役割を担います。また、ベッセントは史上初の公に同性愛者である財務長官となり、多様性の観点でも注目されています。

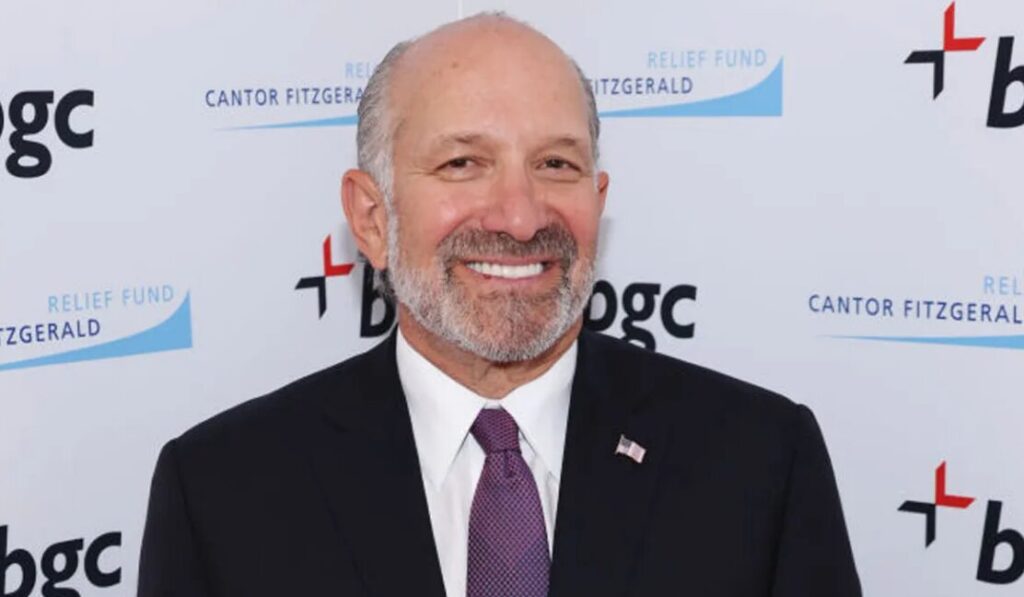

商務長官:ハワード・ルトニック

経歴

ハワード・ルトニックはニューヨーク出身の実業家で、米国大手金融企業キャンター・フィッツジェラルド社の会長兼CEOを長年務めています。投資銀行・証券取引の分野で名を馳せたビリオネアであり、9.11同時多発テロで社員多数を失った同社を再建したことで知られます。また、トランプ氏の2024年選挙運動では非公式の経済アドバイザー的な役割も果たしました。

主張・政策

ルトニック商務長官は、ビジネスの現場で培った経験を生かし「経済成長最優先」の商務政策を掲げています。規制緩和による企業活動の活性化や、新興技術産業への大胆な支援を訴えており、シリコンバレーを含む産業界の振興にも前向きです。一方でトランプ政権の通商政策も担う立場上、関税を含む貿易戦略については大統領の方針に沿って遂行すると見られます。自身が国際金融界で活躍してきた経緯から、自由貿易体制の恩恵も理解していますが、政権としては中国や一部諸国に対する強硬な貿易措置を進めることになるでしょう。ルトニックは「官民の橋渡し役」を自任しており、国内製造業の競争力強化策やデジタル経済に関する政策立案にも積極的に関与するとされています。

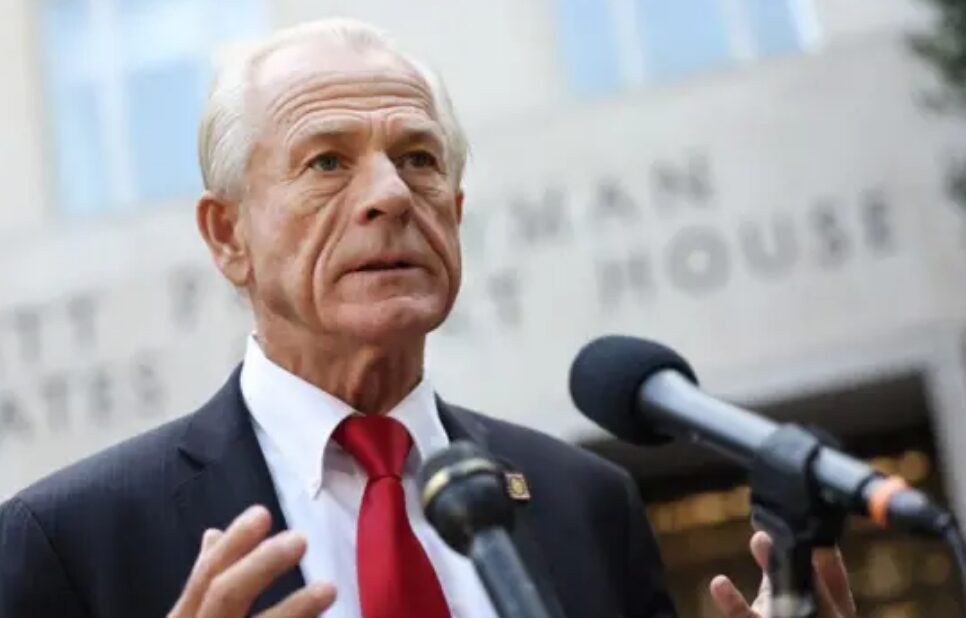

大統領補佐官(通商・製造政策担当):ピーター・ナヴァロ

経歴

ピーター・ナヴァロは経済学者・大学教授出身で、トランプ第1次政権では通商製造業政策局長などを務めた人物です。長年中国の貿易慣行を批判してきた対中強硬派であり、2016年のトランプ陣営に参加して以来、対中貿易赤字削減や製造業復活策の青写真を描いてきました。2022年、議会の1月6日調査委員会の召喚を拒否したことで法廷侮辱罪に問われ一時禁錮刑を受けましたが、2024年に釈放されると直ちにトランプ支持活動に復帰しました。

主張・政策

ナヴァロ大統領補佐官(上級顧問)はトランプ政権の経済ナショナリズムの司令塔的存在です。彼は米国の貿易政策において「相互主義(Reciprocal)」を掲げ、同盟国・敵対国を問わず米国製品に不利益を与える国には高関税で臨むべきと主張しています。特に中国については知的財産権侵害や不公正貿易の是正を強硬に求め、必要ならば関税率を大幅に引き上げることも辞さない立場です。ナヴァロは「製造業の国内回帰」を経済安全保障上の急務と捉えており、サプライチェーンの脱中国化や重要物資の国内生産奨励策を陣頭指揮するとみられます。また、経済理論よりも現場の産業復活を重視する実践派で、株式市場や財界からの批判に対しても「長期的に米国経済を構造転換するための痛み」と反論する傾向があります。事実、トランプ大統領は彼を「通商と製造業政策の広範な経験を備えた人物」と評価してホワイトハウスに再登用しており【29†L144-L152】、バイデン前政権が停止した関税を再発動するなど攻撃的な通商政策を展開していく見通しです。

大統領経済諮問委員会(CEA)委員長:スティーブン・ミラン

続いてはマールアラーゴ合意で有名なスティーブン・ミラン氏です。

経歴

スティーブン・ミラン(Stephen Miran)は経済学者で、トランプ第1次政権では財務省の上級経済政策顧問を務めました。金融業界出身でもあり、著名投資家ヌリエル・ルービニらと共著で経済論文を発表するなど学術面でも活動しています。2024年11月にトランプ次期大統領からCEA委員長に指名され、2025年に上院承認を経て就任しました。

主張・政策

ミランCEA委員長は経済政策の理論と実践の両面からトランプ政権を支える頭脳です。彼は連邦政府の財政・金融運営について独自の視点を持ち、財務省が債券発行を操作して金利を人為的に低く抑えていると批判する論文を発表するなど、現状の金融政策に疑問を呈してきました。CEA委員長としては、経済成長を最優先に減税・歳出削減を推進しつつ、インフレ抑制のための利上げにも一定の理解を示すバランス感覚を取るとみられます。ただし彼が特に注目されるのは関税政策への強い支持であり、米国の関税率を平均20~50%程度まで引き上げることが「最適」と主張するなど、伝統的な経済学から逸脱した保護貿易理論を唱える点です。トランプ大統領は「スティーブは他の経済チームと協力して素晴らしい好景気をもたらすだろう」と期待を示していますが、一部には彼の理論を「支離滅裂」と評する声もあります。いずれにせよ、ミラン氏はトランプ政権の経済政策を理論的に裏打ちし、アメリカ経済を保護貿易と金融改革によって活性化させる役割を担っています。

国防長官:ピート・ヘグセス

経歴

ピート・ヘグセスは陸軍の退役少佐で、イラクやアフガニスタンに従軍した軍歴を持ちます。その後、保守系ニュース番組で論客として活動し、FOXニュースの人気コメンテーターとして名を馳せました。政界での公職経験はありませんが、2010年代にはミネソタ州から上院議員に立候補した経歴もあります。

主張・政策

ヘグセス国防長官は軍内部の「改革」を掲げ、いわゆる「軍の覚醒(ウォーク)化」に反対する立場です。例えば、人種・ジェンダーに関する多様性訓練プログラムを「軍の本来の任務を損なうもの」として批判し、中止を提唱しています。また、女性を戦闘任務に就かせることへの疑問を呈したり、前線での過剰な規律よりも現場の判断を尊重すべきと主張したりするなど、従来の国防総省とは一線を画す発言で注目されました。さらに、トランプ前政権で物議を醸した一部の「戦争犯罪容疑の軍人」に対する恩赦を支持した過去があり、軍人に対しては強硬なテロ対策と同時に現場兵士への寛容さを示す姿勢です。彼の起用は、「テレビでの忠誠心」が重視された人事とも評されており、国防分野においてもトランプ氏の路線に忠実な運用がなされると見られます。

司法長官:パム・ボンディ

経歴

パム・ボンディはフロリダ州の元州司法長官(州検事総長、2011–2019)です。在職中は反麻薬キャンペーンや人身売買対策などに取り組み、全米的にも保守派司法長官として知られました。退任後はトランプ政権支持者のシンクタンク「America First Policy Institute」の法務責任者を務め、2019年にはトランプ大統領の弾劾裁判で弁護団の一員としてテレビにも出演しています。

主張・政策

ボンディ司法長官はトランプ大統領の長年の盟友であり、法執行の分野で保守強硬路線を取るとみられます。就任前の発言では、バイデン政権下の「司法省による政治的偏向」を正すと表明しており、連邦レベルでの法執行において保守派の価値観(例えば銃規制への慎重対応や宗教的自由の保護)を優先すると見られます。また、不法移民や麻薬の流入などに対しては州司法長官時代と同様に厳しい姿勢で臨むでしょう。就任までの過程ではフロリダ選出の下院議員マット・ゲイツが一時司法長官候補になりましたが上院承認の見通しが立たず辞退し、トランプ氏が急遽ボンディ氏を指名した経緯がありました。このことからも、上院で比較的承認を得やすい穏健派としての側面と、大統領への忠誠という二つの理由で起用されたと考えられます。

内務長官:ダグ・バージャム

経歴

ダグ・バージャムはノースダコタ州知事(在任2016–2024)を務めた保守派政治家です。元々はソフトウェア企業の創業者であり、マイクロソフトへの企業売却後に実業家として成功しました。2024年の共和党大統領予備選にも立候補しましたが早期に撤退し、トランプ候補を支持に回っています。

主張・政策

バージャム内務長官はエネルギー産出州の知事だった経験から、国内資源の開発推進を強調しています。彼は連邦政府管理地での石油・天然ガス掘削規制の緩和に前向きで、トランプ政権の掲げる「エネルギー自給」政策を内務省から支える立場です。また、内務省が所管する国立公園や公共土地についても、環境保護より経済開発を優先する姿勢を示しています。もっとも、州知事時代にはテクノロジー教育の推進など穏健な政策にも取り組んだ実績があり、環境規制撤廃にも一定のバランスを取る可能性があります。総じて、内務長官としてバージャム氏は、国内産業を活性化するための資源活用と州政府の権限尊重を掲げた方針を進めるとみられます。

農務長官 ブルック・ロリンズ

経歴

ブルック・ロリンズはテキサス州の保守系シンクタンク「テキサス公共政策財団」の元代表であり、トランプ第1次政権末期には大統領政策局(Domestic Policy Council)の代行局長も務めました。2021年以降はトランプ支持の政策団体「America First Policy Institute」のCEO兼所長として、トランプ路線の政策立案に関わってきた人物です。

主張・政策

ロリンズ農務長官は、農業分野においても小さな政府と民間活力の発揮を重視する姿勢です。彼女は農務省の規制簡素化や、地方農家への権限委譲を提唱しており、大規模補助金よりも市場原理で農業競争力を高める方針を示唆しています。また、トランプ政権の優先課題である「貿易不公平是正」に絡み、米国農産品への不当な貿易障壁に対して強硬に対処する構えです。ロリンズは国内政策全般に精通しており、農村地域の経済振興(例えばオポチュニティ・ゾーン政策の農村版)やフードスタンプ(SNAP)制度の改革など、農務省所管の幅広い課題にも保守的改革を進めると予想されます。

労働長官:ロリ・チャベス=デレマー

経歴

ロリ・チャベス=デレマーはオレゴン州出身の政治家で、2023年から2025年まで連邦下院議員を務めました。下院議員になる前はオレゴン州の小都市ハッピー・バレー市長(在任2011–2019)として地方行政を担い、ビジネスフレンドリーな姿勢で市を発展させた経歴を持ちます。ヒスパニック系の女性共和党員として注目され、2024年の大統領選ではトランプ候補を支持しました。

主張・政策

チャベス=デレマー労働長官は、中小企業の成長と労働者の技能向上を両立させる政策を掲げています。地元市長時代の経験から、官僚的な規制が地場産業の足枷となることに批判的で、労働省管轄の労働規則の見直しを進めるでしょう。特に、最低賃金の全国一律引上げには慎重で、地域の経済状況に応じた柔軟な対応を支持するとみられます。一方で労働者階級の支持も意識し、職業訓練プログラムの拡充や、米国人労働者の雇用を保護する移民労働規制強化にも前向きです。全体として、企業活動を阻害しない範囲で労働者の待遇改善を図る「均衡の取れた労働政策」を目指すとされています。

保健福祉長官:ロバート・F・ケネディ・ジュニア

経歴

ロバート・F・ケネディ・ジュニア(RFK Jr.)は有名なケネディ政治一家の一員で、環境弁護士・活動家として長年活動してきました。ジョン・F・ケネディ元大統領の甥にあたり、環境保護団体「ウォーターキーパー・アライアンス」の創設者であり、また反ワクチン運動の論客として物議を醸してきた人物でもあります。2024年には民主党を離れて無所属で大統領選に立候補しましたが、その後トランプ氏の下で入閣する道を選びました。

主張・政策

ケネディ保健福祉長官の起用は異例であり、公衆衛生政策に一石を投じると見られています。彼は新型コロナウイルスのワクチン義務化に反対するなど、ワクチンや公衆衛生施策に対して懐疑的な発言で知られ、就任後は疾病対策センター(CDC)や食品医薬品局(FDA)に対する監視を強化し、パンデミック対策の見直しを進める可能性があります。また、環境問題の専門家でもあることから、環境と公衆衛生の連携(例えば有害物質規制の強化など)にも力を入れると予想されます。ただし彼の反ワクチン的な姿勢には与野党双方から懸念の声もあり、上院では賛成52・反対48という比較的僅差で承認されました。いずれにせよ、ケネディ氏は民主党系の有名人脈を持ちながらトランプ政権に参加した象徴的存在であり、超党派的な視点と物議を醸す視点の両方を保健政策にもたらすと言えるでしょう。

住宅都市開発長官:スコット・ターナー

経歴

スコット・ターナーはテキサス州選出の元州下院議員(在任2013–2017)であり、珍しい経歴としてNFL(米プロフットボール)で約9年間プレーした元スポーツ選手でもあります。政界では都市部の再活性化に情熱を注ぎ、トランプ第1次政権ではホワイトハウスの「機会とリバイタリゼーション評議会」の専任ディレクターとして、低所得地域への投資誘致(オポチュニティ・ゾーン政策)を推進しました。

主張・政策

ターナー住宅都市開発(HUD)長官は、都市再生と住宅政策を通じて経済機会を創出する方針です。彼は第1次政権で取り組んだオポチュニティ・ゾーンの拡充を掲げ、荒廃した都市や低所得コミュニティへの民間投資を誘導する取り組みを加速させるとみられます。また、住宅ローン規制の緩和や公営住宅の民間活用など、市場原理を取り入れた住宅政策改革にも積極的です。元アスリートらしくチームワークとコミュニティ重視をモットーとしており、地域住民との対話によるまちづくりを強調しています。一方で民主党政権が推進した住宅分野の人種的公平性ルールには懐疑的で、それらを見直す姿勢も示唆されています。ターナー氏のリーダーシップの下、HUDは官民連携を通じた米国都市の「復興」を目指すことになるでしょう。

運輸長官:ショーン・ダフィー

経歴

ショーン・ダフィーはウィスコンシン州選出の元連邦下院議員(在任2011–2019)で、金融サービス委員会などで活動しました。政治家になる前は地方検事を務め、そのさらに前にはMTVのリアリティ番組に出演して一時的に有名になった経歴も持ちます。2019年以降はCNNやFOXニュースのコメンテーターとしてメディアに登場し、トランプ支持の論陣を張ってきました。

主張・政策

ダフィー運輸長官はインフラ投資と規制緩和を二本柱に掲げています。地方出身者として、都市だけでなく地方部の道路・橋梁・鉄道の整備にも重点を置くと公言しており、全米規模で老朽化インフラの更新を推進する計画です。また、プロビジネスの視点から運輸分野の規制を見直し、大型プロジェクトの許認可手続きを迅速化する方針です。テクノロジーにも明るく、テスラのイーロン・マスク氏らから提言を受けた次世代交通(空飛ぶ車、ハイパーループなど)の導入にも関心を示しています。ただし、電気自動車(EV)や環境規制に関しては「市場に委ねるべき」との立場で、連邦政府主導のEV推進策には慎重です。彼の任命は上院でも与野党から幅広い支持(賛成77–反対22)を受けており、超党派で進められるインフラ政策にも期待が寄せられています。

エネルギー長官:クリス・ライト

経歴

クリス・ライトはコロラド州出身の起業家で、シェールオイル関連サービス企業「リバティ・エナジー」の創業者兼CEOです。石油・ガス採掘技術のエキスパートであり、民間エネルギー業界で数十年の実績を積んできました。長年にわたり化石燃料の重要性を訴えており、トランプ陣営のエネルギー政策アドバイザーとしても活動しました。

主張・政策

ライトエネルギー長官は「エネルギー独立」の実現を最優先課題に掲げます。彼は化石燃料資源の最大限の活用を訴えており、特にシェールオイル・ガス革命の継続による低廉なエネルギー供給を重視しています。バイデン前政権が打ち出した気候変動対策(温室効果ガス排出削減目標や石油掘削への規制強化)には批判的で、それらを撤回または緩和し、石炭火力や原子力も含めた「オール・オブ・ザ・アバブ(あらゆる手段)」のエネルギー政策へ転換すると見られます。また、エネルギー省の研究開発機能を活用してカーボンキャプチャ技術や次世代原子炉などの革新も促進すると表明しています。ただ、再生可能エネルギーについては市場原理で普及させるべきとの立場で、政府の補助金には否定的です。ライト氏の起用により、トランプ政権は再び化石燃料産業寄りのエネルギー政策に舵を切ったといえるでしょう。

教育長官:リンダ・マクマホン

経歴

リンダ・マクマホンはプロレス興行団体WWEの元CEOとして著名な実業家であり、トランプ第1次政権では中小企業庁長官(2017–2019)を務めました。政治的には長年共和党の支援者で、コネチカット州から上院議員選挙に出馬した経歴(2010年、2012年)も持ちます。教育分野での直接の経験は少ないものの、ビジネス界と政界双方で培ったマネジメント能力が評価され入閣しました。

主張・政策

マクマホン教育長官は、教育へのビジネス的手法の導入と、連邦政府の関与縮小を主張しています。具体的には、公立学校への一律の教育カリキュラム押し付けに反対し、州や地元教育委員会の裁量を尊重する方針です。また学校選択制度(スクールチョイス)の推進者であり、チャータースクールや私学への就学支援を拡充することで公教育に競争原理を取り入れることを目指しています。文化的論争にも言及しており、「親の権利」を守る観点から学校での性的マイノリティ教育や批判的人種理論(CRT)の扱いについて保守的な見直しを示唆しています。ビジネス界出身らしく職業教育やSTEM教育の強化にも関心を示し、将来の労働力育成と教育政策を結びつけるアプローチを取ると考えられます。

退役軍人長官:ダグ・コリンズ

経歴

ダグ・コリンズはジョージア州選出の元連邦下院議員(在任2013–2021)で、空軍予備役の中佐として軍務経験も有します(予備役として2002年より継続勤務)。下院では司法委員会の共和党筆頭委員(Ranking Member)を務め、トランプ大統領の第1回弾劾裁判では熱心に弁護側に立ったことで全国的に名を知られました。2020年には上院議員選挙に出馬しましたが敗退し、その後はFOXニュースなどで解説者として活動しています。

主張・政策

コリンズ退役軍人長官は、退役軍人へのサービス改善と愛国的価値観の奨励に力を入れるとみられます。彼は議員時代から退役軍人省(VA)の官僚主義を批判し、医療サービスの待機時間短縮や職員の責任追及を訴えてきました。長官就任後も「退役軍人が迅速かつ質の高い医療と支援を受けられるよう、VAの内部改革を断行する」と表明しており、不祥事を起こした職員の解雇権限強化や民間医療機関の活用拡大など、トランプ第1次政権での改革(VA Accountability Actなど)をさらに推し進めるでしょう。また、コリンズは軍や退役軍人に対する国民の尊敬心を重視し、愛国教育や軍人遺族支援などの取り組みにも積極的です。軍人としての信仰(彼は牧師の資格も持つ)に基づく倫理観から、退役軍人の自殺問題やメンタルヘルス対策にも関心を寄せています。

国土安全保障長官:クリスティ・ノーム

経歴

クリスティ・ノームはサウスダコタ州知事(在任2019–2025)で、以前は連邦下院議員も務めました(在任2011–2019)。トランプ氏の有力支持者として全米に名を知られ、2024年大統領選では副大統領候補の一人として取り沙汰されるほどの人気保守政治家です。州知事としては、新型コロナ禍でロックダウンを行わず経済活動を維持した姿勢が物議を醸しました。

主張・政策

ノーム国土安全保障長官は、不法移民対策と治安維持に関する強硬姿勢で知られます。国境管理については「壁の建設再開」と国境警備の大幅な増強を訴えており、トランプ政権が掲げる不法移民の大量送還計画(数百万人規模)を主導する立場です。また、内務長官や国防長官らと連携し、国境付近への州兵派遣や州政府との協力強化など総力を挙げた取締りを進めるでしょう。移民以外でも国内のテロ対策や暴動対応に強硬で、BLM運動などに伴う一部暴力行為を「国内テロ」とみなし厳格に処罰すると表明しています。ノーム自身は銃所持の権利擁護や反共的姿勢でも知られ、国土安全保障省内で銃規制に関わる取組みを抑制し、また中国など敵対的国家のサイバー脅威への対抗策を強めると予想されます。忠実なトランプ支持者として、彼女の長官任命は政権内でも特に強硬な路線を象徴するものと言えるでしょう。

ホワイトハウス首席補佐官:スージー・ワイルズ

経歴

スージー・ワイルズはフロリダ州を拠点に活動してきた共和党系のベテラン選挙ストラテジストです。2020年のトランプ陣営でもフロリダ州の選挙対策を指揮し、続く2024年大統領選では全米規模でトランプ選対本部長(共同キャンペーンマネージャー)として勝利に貢献しました。長年裏方に徹してきた人物ですが、政権発足とともにホワイトハウス史上初の女性首席補佐官に就任しました。

主張・政策

ワイルズ首席補佐官本人は政策立案者ではありませんが、その役割は大統領の右腕として政権運営を統括することです。彼女は「タフで有能、そして周囲から尊敬を集める人物」とトランプ大統領から信頼されており、ホワイトハウス内の人事管理や大統領スケジュール管理を担います。トランプ第1次政権では首席補佐官が次々交代し混乱しましたが、ワイルズは選挙戦を勝ち抜いた手腕で政権内の統制を図ると期待されています。政権の政策課題(移民対策、関税強化、政府機構改革など)が山積する中、彼女は各閣僚と大統領とのパイプ役となり、また議会との調整にも尽力するとみられます。表舞台に出ることは少ないものの、トランプ政権の成否を左右する「ホットシート(最も過酷な職務)」に座る人物です。

国家情報長官(DNI) トゥルシー・ギャバード

経歴

トゥルシー・ギャバードはハワイ州出身の政治家で、民主党所属の下院議員(在任2013–2021)を務めた後、2022年に民主党を離党し共和党に転じた異色の経歴の持ち主です。イラク戦争の従軍経験を持つ退役軍人でもあり、2020年には民主党予備選に大統領候補として出馬したこともあります。かねてより外交・安全保障で独自路線を取り、シリアのアサド大統領と面会した経緯などから物議を醸しました。2024年大統領選ではトランプ氏を支持し、第2次政権で国家情報長官に指名されました。

主張・政策

ギャバード国家情報長官は、米国の18の諜報機関を統括し大統領に機密ブリーフィングを行う重責を担います。彼女の起用は非主流派の視点を情報機関に持ち込むもので、過去にCIAなどによる「体制転換戦争(レジームチェンジ)」を批判した姿勢から、諜報機関の政治的中立性を強調すると見られます。また、国民のプライバシー保護にも関心を示し、盗聴プログラムの濫用防止やFISA(外国情報監視法)702条の見直し審議では市民の自由を尊重すべきと強調しました。一方で、ギャバードはロシアやシリアに対して融和的すぎるとの批判も受けており、国家情報長官としてロシアのウクライナ侵攻や中国のスパイ活動といった課題にどう対処するかが注目されています。上院承認では経験不足や資質を疑問視する声もありましたが、辛うじて承認を獲得し(賛成52–反対46)、現在は情報機関のトップとして組織掌握とともにトランプ大統領の外交政策を支えるインテリジェンス戦略の立案に取り組んでいます。